团队简介

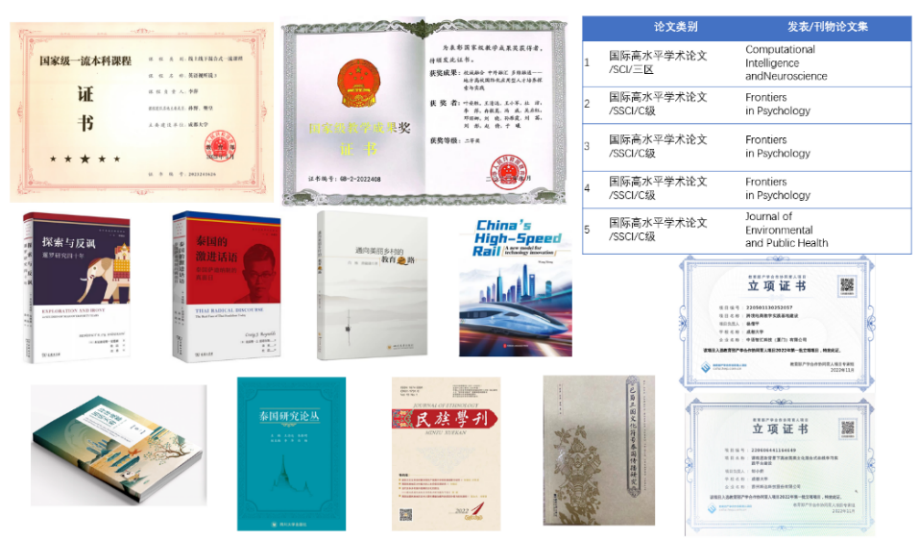

外国语学院“产-教-城”融合翻译团队由经验丰富的双师型青年教师与资深翻译专家共同组成,团队集翻译教学、学科交叉创新、国际传播和语言服务于一体,成员兼具学术创新能力与优秀社会服务能力。团队中50%具有高级职称,60%获博士学位,全员有海外学术背景,80%兼具丰富行业经验。承担本硕贯通培养任务,覆盖本科翻译课程及MTI全部专业课程。团队成员主持国家级、省部级科研项目十余项,其中,《英语视听说3》课程入选国家一流本科课程;出版专著、译著二十余部;发表高水平论文五十余篇,斩获国家级教学成果奖。

面对数字化转型,团队立足国家战略,对接成都市"三中心、一基地"定位,构建起"产-教-城"育人机制。依托国家一流本科课程、MTI学位点、泰国研究中心、教师发展分中心,重点打造"天府文化外译"、"东南亚国情文献翻译"、"人工智能翻译"三大特色方向。2024年,成功举办首届成都大学“数智时代外语学科高质量发展”研讨会,团队与多位国内外知名外语学科专家学者,围绕数智时代外语学科的发展路径展开深入交流探讨。

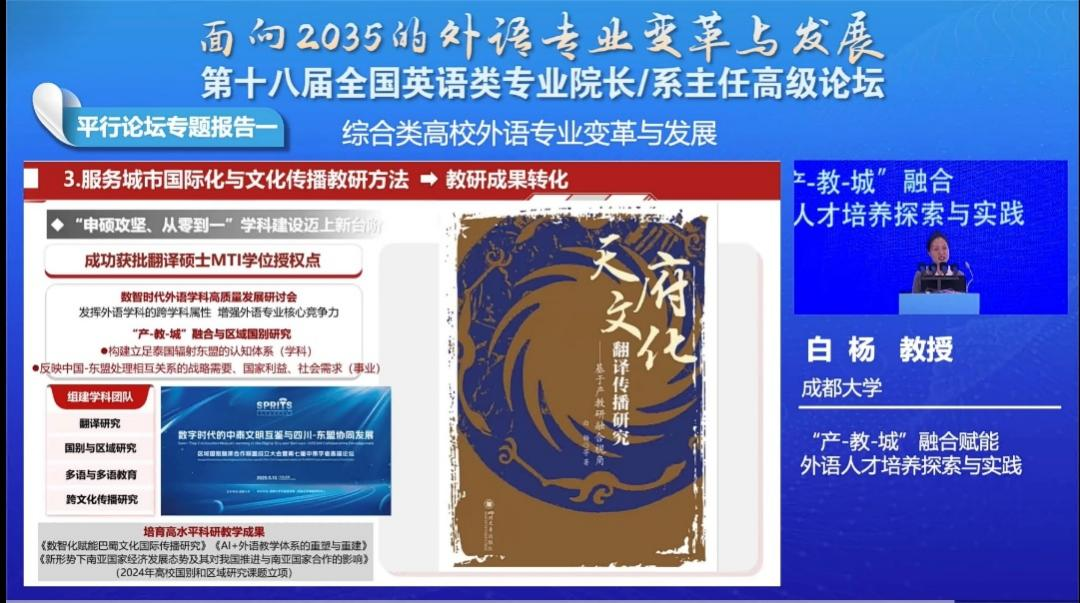

团队代表受邀参加第十八届全国大学英语院长/系主任高级论坛并做主题发言“‘产—教—城’融合赋能外语人才培养探索与实践”,结合相关成果《天府文化翻译传播研究——基于产教研融合视角》,指出应用型城市大学外语学科应该以产业驱动、教育赋能、城市联动对接国家和城市发展需求,促进翻译实践与行业、城市发展的融合。

团队先进事迹

在外国语学院,一支由双师型教师与行业专家共同组成的翻译团队,正以语言为桥、文化为魂,积极探索新时代翻译人才培养的创新路径。团队秉持“译路漫漫,唯爱与专业不可辜负”的理念,构建起课堂教学、实践实训与科研创新三位一体的育人体系,持续推动教学与产业深度融合,培育出一批具有国际视野与文化使命感的高素质语言服务人才。

【文化解码:课堂里的思维重塑】

"翻译是文明基因的转码工程。"团队负责人及省级产教融合发展平台负责人杨蓓副教授在校级一流课程《商务口译》课上讲解"一带一路"商贸翻译经典案例,用项目式学习法引导学生突破传统翻译桎梏,大胆尝试技术辅助译前、译中、译后全过程,提升学生语言服务素养。她时常与学生交流翻译心得:"新时代的翻译者都是一专多能的跨界者,要拥抱技术,而不是被技术束缚。"这种教学理念贯穿团队课程体系—他们率先在川内开设"计算机辅助翻译"本科课程,探索“外语+技术”跨学科育人路径。2023年,团队与科大讯飞、语言桥等企业共建国内首家智能语言产业学院,开设交叉学科微专业“人工智能语言服务与翻译技术”,创新性为传统翻译课插上AIGC、产品思维、国际传播等交叉学科的翅膀,培养了学生们的“外语+AI”数字素养,也逐渐形成"宽领域、精外语"的特色育人模式。

团队将“产-教-城”思维有机融入外语教学全过程。团队专家、学院院长白杨教授在其学术专著《天府文化翻译传播-产教融合的视角》前瞻性提出培养国家战略所需、产业发展所急、城市建设所要应用型复合型翻译人才。团队紧扣国家文化“走出去”战略和成都市“三中心、一基地”定位,基于国家一流课程《英语视听说3》、泰国研究中心、外语教师发展分中心,聚焦天府文化外译、东南亚文献翻译、人工智能翻译三大方向,联合政企共建实践基地,推动语言服务赋能城市国际化。译著《诗译成都语话天府》、《泰国研究回顾》、《中国智慧:中国高铁科技创新之路》就是这一理念的具象体现,译著分别荣获“2023年四川好书”称号、成都市第十一次哲学社会科学成果三等奖和2023年国家出版基金资助项目立项,彰显了翻译实践对文化传播与城市软实力提升的积极价值。

【实战淬炼:从教室到世界的跨越】

世乒赛和大运会期间,外国语学院语言服务志愿者凭借优秀的语言素养、卓越的跨文化交际意识担负着“讲好中国故事,传播好中国声音”的责任使命,他们专业的志愿服务,受到了来自省、市政府部门的肯定。学子王茜仪被评为“优秀志愿者”并获得四川省人民政府办公厅通报表扬。多名外院语言服务志愿者学子获中央电视台、中国青年报、成都日报等新闻媒体的专题报道。学院青年志愿者协会也获得2022年第六届中国青年志愿服务项目大赛四川省金奖。

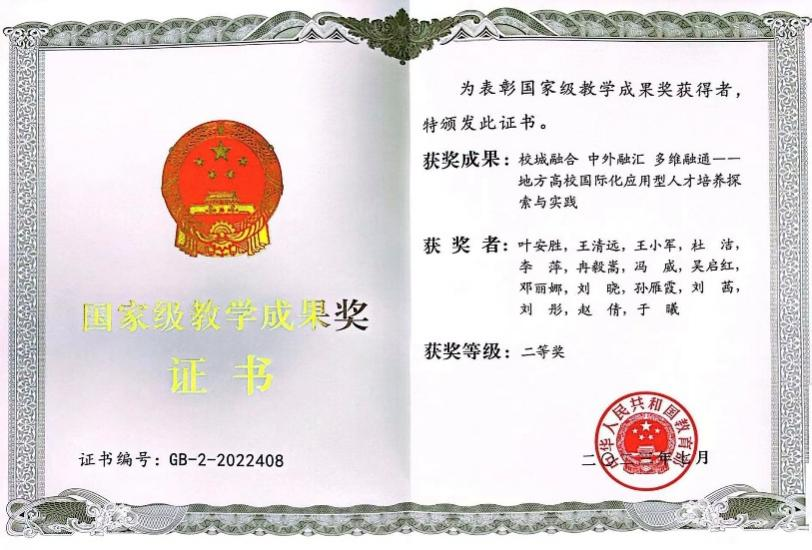

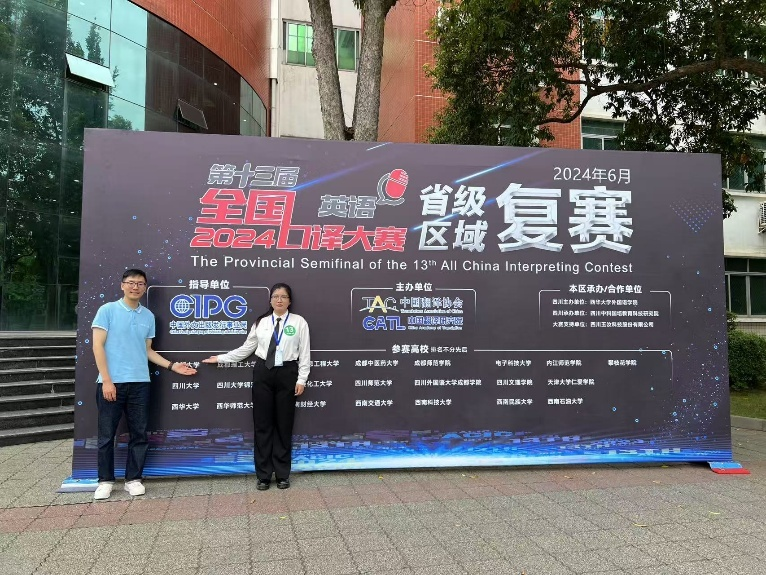

团队教师受惠于学院外语教师发展分中心OBE理念,积极探索“双师型”教师素养,80%成员兼学者与行业实践者双重身份,充分展现校城融合人才培养的理念。李萍教授作为主要参与人,申报的“校城融合 中外融汇 多维融通—地方高校国际化应用型人才培养探索与实践”课题荣获国家级教学成果奖二等奖,这份二等奖证书的特别之处,或许在于它打破了传统教育改革的"平面叙事",让校城资源、中外智慧、虚实场景在三维空间持续叠加,正如团队在结项报告中所写下的:"教育的终极坐标,永远锚定在时代发展的需求曲线上。"同传专家、亦是国家一流本科课程《英语视听说3》的主讲教师樊皇将课堂教学和自己口译实战经验相结合,让《英语视听说3》课堂变身联合国会议现场,在他的悉心指导下,英语系学子孙含俏,一路从全国口译大赛西南区域赛突围全国总决赛,最终突破性地获得全国二等奖的好成绩。

【文明使者:让世界听懂中国】

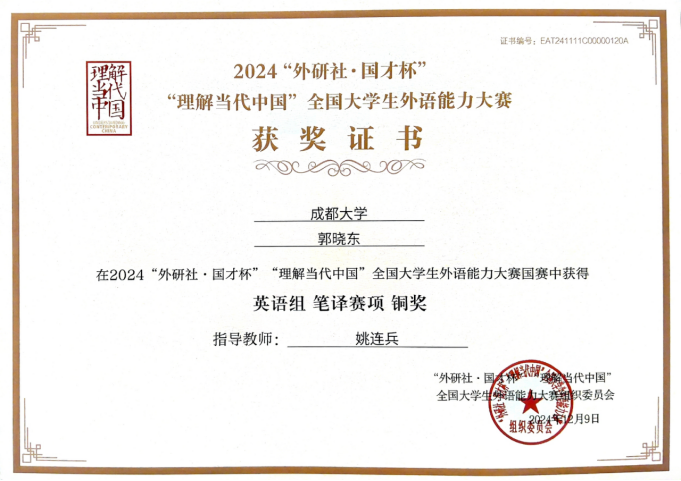

在"外研社·国才杯"全国笔译决赛现场,郭晓东以"Loong Spirit"重构中国龙叙事,贯通红山玉龙图腾与当代航天精神,用诗性译笔让青铜夔纹在英语世界舒展筋脉。这份斩获铜奖的答卷,印证着团队"文化自信先行"的教学哲学。正如指导老师姚连兵教授所言:"当文明基因在译文中跃动时,文字自会架起理解之桥。"

这种文化自觉孕育出丰硕成果:学生邵楠楠与导师孙野老师探访、打磨非遗皮影戏技艺,精心制作的短视频《光影里的故事》获高教社杯“用外语讲好中国故事”优秀短视频大赛全国特等奖,视频播放量破百万。回想起备赛和比赛的过程,邵楠楠感叹道:“老师总提醒我们‘勿忘初心’,现在才明白,所谓初心,就是用翻译专业知识架起沟通世界的桥梁。”团队每年组织的"用外语讲中国故事"大赛,已成为孵化国际传播人才的摇篮。

这支团队用十五年光阴,书写了"润物无声"的教育叙事。当译著成为文明对话的载体,当学子在国际舞台自信发声,他们印证着翻译教育的真谛——不仅培养语言转码者,更要锻造文明摆渡人。在文化互鉴的时代浪潮中,这群译路筑梦人正以专业与热爱,续写着"让世界听懂中国"的新篇章。

(审核/许庆荣)